Hayao Miyazaki se ha labrado una reputación tanto en Oriente como en Occidente que es irreprochable; muestra de ello es que su último trabajo (esta vez, parece que sí que sí), El chico y la garza (君たちはどう生きるか), se haya estrenado en Japón sin ni un solo avance ni muestra publicitaria previa, con la excepción de un cartel dibujado a mano por el fundador de Ghibli.

A nosotros nos ha llegado unos meses más tarde (pero nada mal para ser una cinta de anime, siendo España de los primeros países occidentales en poder disfrutarla) con algo más de información; pero la justa. Y opiniones algo divididas, si bien la altísima calidad del apartado creativo se ve incuestionable.

El chico y la garza (cuyo título en japonés, que sería Cómo vivís, hace referencia a una novela de Yoshino Genzaburo de 1937 y que aparece únicamente como guiño) nos presenta a Mahito, un adolescente que ha perdido a su madre en uno de los bombardeos sobre Tokio durante la Segunda Guerra Mundial. Poco después, su padre vuelve a casarse con la que era su cuñada, y él y Mahito se mudan al campo, a una casa donde ocurren sucesos extraños…

Este es el punto de partida de una película que funde el costumbrismo de Mi vecino Totoro (pero en un tono bastante más lúgubre) con la fantasía desatada de El viaje de Chihiro (sumando algunas escenas crudas más propias de La princesa Mononoke).

Miyazaki se siente, probablemente, en el recorrido final de su vida (su amigo y productor de Ghibli, Toshio Suzuki, reveló que este trabajo es un mensaje del director para su nieto), y así se siente con esa carga algo más pesada que en anteriores obras. No obstante, nunca llega a desaparecer ese optimismo final que le caracteriza.

Sin embargo, la confusión de los diversos mensajes y simbolismos que pueden verse a lo largo de sus poco más de dos horas ha generado que muchos espectadores hayan terminado su visionado de forma confusa y que le achaquen cierta inconexión. Por ello, vamos a analizar lo que hemos podido percibir. Habrá SPOILERS de El chico y la garza.

La vida de Hayao Miyazaki

Hayao Miyazaki es uno de los autores de anime y manga más reconocidos de Japón, por lo que no son escasas las obras que (afortunadamente) han podido llegarnos sobre su vida y obra, además de que ésta abunda por la red.

Así, podemos saber que nació en 1941 y que su madre enfermó de tuberculosis cuando él tenía apenas seis años, teniendo que estar viviendo entre ingresos hospitalarios hasta 1955 (algo que ya se pudo percibir en la vida de las dos protagonistas de Mi vecino Totoro).

Miyazaki siempre ha dicho tener una influencia clara por parte de su progenitora, una mujer que él ha descrito como ávida lectora y con inquietud intelectual. Su padre, por otro lado, era el director de una empresa familiar que fabricaba componentes de aviones (al igual que el progenitor de esta cinta). Resulta probable (máxime si tenemos en cuenta que la película pretende ser un mensaje a su descendencia) que Mahito sea una forma de narrar dichas vivencias, con la guerra de fondo.

El protagonista de esta cinta resulta así alguien más serio e introvertido que otras protagonistas habituales del director de Ghibli. No obstante, este es un punto de inflexión importante; primero porque resulta realista que un adolescente japonés de la década de 1940 se comporte así; segundo porque el mensaje de la película es precisamente la superación del duelo de Mahito.

El chico y la garza. Estudio Ghibli

El muchacho no es alguien simplemente inexpresivo, y durante la primera parte (que es la más costumbrista) se nos da pistas sobre ello, como cuando se pelea en el colegio, se autolesiona o simplemente llora en silencio al leer el libro que le dejó su madre. Es alguien que lleva la procesión por dentro.

Por eso, la segunda parte de la película transcurre en lo que podría interpretarse como el mundo interior de Mahito (hasta que pasa por las distintas etapas del duelo y elige “vivir en el mundo real con sus amigos”), si bien Miyazaki deja suficientes pistas como para que pensemos en la posibilidad del isekai o visita a una dimensión paralela.

La otra figura que algunas interpretaciones señalan como posible avatar de Miyazaki es la del tío abuelo, precisamente por ser este su trabajo más crepuscular y (en principio) el final de su legado (estudio Ghibli incluido). Sin embargo, no creo que sea tan evidente como las semejanzas con Mahito.

El chico y la garza. Estudio Ghibli

La Divina Comedia de Dante

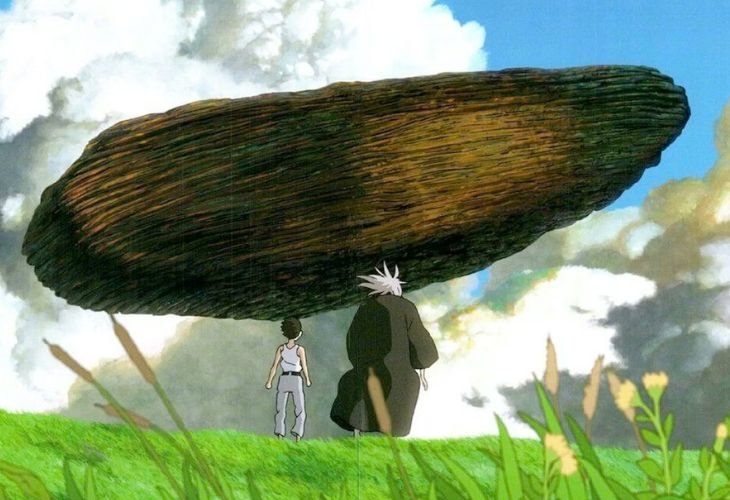

En esta superación del duelo que mencionábamos, Mahito sigue a una garza que parecía acosarlo hasta llegar al mundo interior de una torre. Según las leyendas, esta torre se había construido en torno a un meteorito que habría caído del cielo hace unas décadas, desapareciendo (y reapareciendo en algunos casos) gente en su interior.

Los distintos espacios de la torre por los que va pasando Mahito, a veces guiado por la garza, a veces por Kiriko, a veces por Himi, parecen partir de la Divina Comedia de Dante Alighieri como inspiración.

Partiendo de la isla de los muertos (cuadro de mismo título de Arnold Böcklin como referencia visual innegable), pasando por el mar y por los distintos hogares de diversas mujeres, hasta llegar al reino de los periquitos; Mahito navega, al igual que el protagonista de la Divina Comedia, por distintas etapas del duelo en el caso del primero y del Más Allá en el caso del segundo (no olvidemos que la obra de Dante tenía como mensaje principal las enseñanzas moralizantes del cristianismo).

La isla de los muertos de Arnold Böcklin

Se pueden incluso percibir algunas referencias directas a la obra, como la inscripción en latín sobre la puerta que da paso a la torre o la aparición de diversas aves (en la Divina Comedia incluso hace acto de presencia una grulla), transmisores por lo general de mensajes y guías.

Los pelícanos, por ejemplo, resultan un posible reflejo del ser humano que, fallecido, no ha encontrado su lugar ni en la vida ni en la muerte (el protagonista de Dante también empieza por el infierno y se va topando con varias almas de pecadores perdidas en la eternidad). Especialmente el ejemplar moribundo, antes de fenecer explica cómo fueron dejados allí por su creador y abandonados a su suerte. Sin alimento, intentando huir, volando cada vez más alto, siempre terminaban en el mismo sitio. Quizás esa humanidad autodestructiva que ya aparecía reflejada en La princesa Mononoke o en Porco Rosso.

El chico y la garza. Estudio Ghibli

Los periquitos y el rey fascista

Tras los pelícanos Mahito, la garza y Himi (que hablaremos de ella) pasan al reino de otras aves: los periquitos. Lejos de las adorables mascotas (en las que se convierten cuando pasan a nuestro mundo), son mostrados como seres corpulentos, aparentemente no muy avispados y que solo piensan en comer (humanos inclusive, pero no embarazadas).

Hacia el final de la cinta, aparecen los periquitos desplazando a Himi en lo que parece ser un desfile, liderados por su rey, más fornido, que porta una corona y una espada. Los que serían súbditos elevan carteles donde puede leerse “DUCH” y el símbolo del animal alado.

Esta palabra “duch” (que es mostrada en varios planos, ergo no es aleatorio) puede recordarnos a dos vocablos distintos: o bien al alemán en algunos idiomas (en japonés mismamente Alemania es Doitsu), o bien el título italiano por el que era más conocido Benito Mussolini, Duce.

El rey periquito se torna, de forma repentina y casi inexplicable, en lo más cercano a un antagonista en la película cuando destruye de un espadazo la obra del tío abuelo, pues si el mundo está destruyéndose, ¿cómo se atreven a tan siquiera discutir formas de gobernarlo (esto no es mi interpretación, estoy parafraseando lo que dice)?

No podemos pasar por alto que Miyazaki ha mostrado en varias ocasiones un mensaje antibelicista en sus trabajos, y él mismo tiene un pasado sindicalista junto a Isao Takahata. Tal como se daba a entender de forma inequívoca en Porco Rosso (“prefiero ser un cerdo a ser un fascista”), no comulga con el fascismo. Y El chico y la garza sucede con la Segunda Guerra Mundial de fondo (causa de la muerte de la madre), por lo que, si tenemos en cuenta que la torre es la superación del duelo por parte de Mahito, es normal que ésta se halle presente.

Por otro lado, recordemos que Japón era un país que se encontraba atravesando profundos cambios ya poco antes de la Segunda Guerra Mundial; pero este conflicto la sumió en otra crisis de identidad todavía mayor, de la que también se han hecho eco en Ghibli. Por lo tanto, la torre en El chico y la garza puede ser asimismo Japón siendo destruido (y volviendo a renacer, pero de otra forma y bajo la ocupación de las tropas estadounidenses).

El chico y la garza. Estudio Ghibli

La joven madre Himi

El folclore japonés ha sido otra de las constantes en el cine de Hayao Miyazaki, y El chico y la garza no iba a ser una excepción. Algunos elementos son más evidentes que otros, como las muñecas protectoras en el mundo de la torre (人形 o ningyô).

Así, al poco de llegar al mundo paralelo, en esa isla de los muertos que comentábamos, Mahito se encuentra con una enorme cueva que puede recordar a los grandes túmulos que servían de reposo a los emperadores del pasado (古墳 o kofun); pero también puede traernos a la mente la historia de la diosa Amaterasu, fundadora del linaje imperial, quien se encerró en una cueva.

Sin embargo, este viaje al mundo de los muertos en búsqueda de una mujer parturienta (o casi) a lo que más recuerda es al famoso mito de Izanami e Izanagi, padres de todos los kami o deidades. Además, Kiriko le pide a Mahito que no mire hacia atrás (la cueva) cuando huyen de la isla, lo que se asemeja todavía más a dicha historia, pues Izanagi no tiene permitido mirar a su esposa una vez va a buscarla tras su muerte. Los pinos y abetos, por cierto, presentes en este escenario, están vinculados al fin de un ciclo (representativos del invierno).

Hay otro aspecto que llamó mi atención viendo la película, y fue el personaje de Himi. Revelada madre de Mahito, que desapareció a su vez en el reino de la torre cuando era niña, la asociación enseguida es perceptible por su poder con las llamas (la progenitora murió en un incendio). De hecho, se le (re)aparece al protagonista en medio de una llamarada.

Pero el nombre de la madre de Mahito es desvelado durante la cinta, y no resulta ser Himi, sino Hisako. Es cierto que en Japón no es extraño que se llamen por diminutivos cariñosos o similar durante la infancia (un buen ejemplo se ve en Anohana); pero Himi puede traernos también a la mente a la que se conoce como una de las primeras reinas de Japón, la líder-chamán Himiko (卑弥呼), citada en varias crónicas antiguas chinas y con supuestos poderes mágicos.

Como vemos, hay mucho que se puede rascar en El chico y la garza, y no tenemos duda de que se van a escribir ríos de tinta sobre este trabajo crepuscular de Miyazaki, al igual que se han hecho con El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro o La princesa Mononoke. Difícil de digerir en un principio, pero en donde el maestro no da puntada sin hilo. Toda una declaración de intenciones para su nieto y para la audiencia.

El chico y la garza. Estudio Ghibli